ルイジ・ガルヴァーニは、1737年に生まれ、イタリアのボローニア大学の産科学教授であり、解剖学を中心に研究を行っていました。物理学者というよりは、お医者さん、生理学者ですね。彼の関心は、筋肉の運動や神経の仕組みにあって、蛙を使った実験もよくやっていたようです。

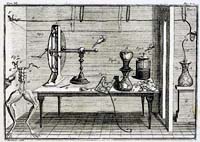

ルイジ・ガルヴァーニは、1737年に生まれ、イタリアのボローニア大学の産科学教授であり、解剖学を中心に研究を行っていました。物理学者というよりは、お医者さん、生理学者ですね。彼の関心は、筋肉の運動や神経の仕組みにあって、蛙を使った実験もよくやっていたようです。一方、静電気は、身体にピリっとくるあの感触が、病気の治療に使えるんじゃないか、ということで、お医者さんは大体、摩擦起電機をもっていたわけです。ガルヴァーニも当然持ってました。また、あの「着けてるだけで腹筋運動」みたいな健康機具ではありませんが、静電気のショックで筋肉が収縮することも知られていました。  ガルヴァーニも、蛙の脊髄神経を露出させて、そこに、起電機からの電気を流す実験を行っていました。実験の様子が描かれたエッチングを見ると、ライデン瓶やら起電機やらの絵が見えます。蛙の見るも無惨な姿にちょっとひいてしまう管理人(絵の出典については、後ほど。以下同じ。クリックすると大きく表示します)。

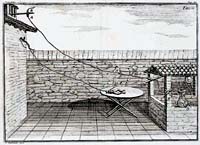

ガルヴァーニも、蛙の脊髄神経を露出させて、そこに、起電機からの電気を流す実験を行っていました。実験の様子が描かれたエッチングを見ると、ライデン瓶やら起電機やらの絵が見えます。蛙の見るも無惨な姿にちょっとひいてしまう管理人(絵の出典については、後ほど。以下同じ。クリックすると大きく表示します)。さて、蛙の脊髄神経に放電すると、蛙の足は痙攣します。ここまでは、ガルヴァーニも予想していた範囲内だったと思います。しかし、実験を続けるうちに、起電機から直接接続されていなくても、放電のたびに痙攣することがわかりました。(別の話では、蛙のスープを作るために置いてあった蛙の足が、起電機の放電のときに痙攣するのを、ガルヴァーニの奥さんが見つけたのがきっかけ、というようなのもあります。)  ガルヴァーニは、この現象が、空中電気によるものと考えて、雷でも同じ現象が起るだろうと予測しました。そこで、脊髄神経と避雷針を接続して、痙攣するかどうかを調べたのです。雷が鳴ると、確かに蛙の足は痙攣を起こしました。こうした実験を積み重ねて、ガルヴァーニは、痙攣の起るのは電気が蛙の足を流れた結果であることを明らかにするのですが、ある時、蛙の神経に真鍮のフックを取り付けて、それを屋外の鉄柵にひっかけておいたところ、足が鉄柵に触れると、天気に関係なく痙攣がおこる場合があることを発見します。この現象から、さらに実験を進めた彼は、異なった2種の金属で神経に触れることのみで、蛙の足が痙攣するという大発見をします。1780年のことだと言われています。

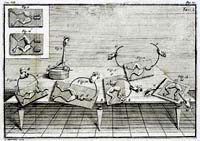

ガルヴァーニは、この現象が、空中電気によるものと考えて、雷でも同じ現象が起るだろうと予測しました。そこで、脊髄神経と避雷針を接続して、痙攣するかどうかを調べたのです。雷が鳴ると、確かに蛙の足は痙攣を起こしました。こうした実験を積み重ねて、ガルヴァーニは、痙攣の起るのは電気が蛙の足を流れた結果であることを明らかにするのですが、ある時、蛙の神経に真鍮のフックを取り付けて、それを屋外の鉄柵にひっかけておいたところ、足が鉄柵に触れると、天気に関係なく痙攣がおこる場合があることを発見します。この現象から、さらに実験を進めた彼は、異なった2種の金属で神経に触れることのみで、蛙の足が痙攣するという大発見をします。1780年のことだと言われています。 ガルヴァーニは様々な金属を使って、何度も実験を繰り返しました。実に10年以上です。絵を見てください。いったい何匹の蛙が犠牲になったのでしょうか?管理人は手を合わさずにはいられません。そういった犠牲のおかげで、彼は、金属の接触のみで痙攣が起ることや、金属の種類、組み合わせによって、痙攣の強さが異なることなどを確認し、一つの結論に達します。

ガルヴァーニは様々な金属を使って、何度も実験を繰り返しました。実に10年以上です。絵を見てください。いったい何匹の蛙が犠牲になったのでしょうか?管理人は手を合わさずにはいられません。そういった犠牲のおかげで、彼は、金属の接触のみで痙攣が起ることや、金属の種類、組み合わせによって、痙攣の強さが異なることなどを確認し、一つの結論に達します。 「蛙の身体自身が電気を発生していて、それを金属で接続することで放電して痙攣が生ずる」ということです。動物は、自分の身体の中で電気を生産して、それを刺激の伝達や、筋肉の収縮に用いているという証明ができたものと考えたのです。彼はこれを「動物電気」と名付けました。

「蛙の身体自身が電気を発生していて、それを金属で接続することで放電して痙攣が生ずる」ということです。動物は、自分の身体の中で電気を生産して、それを刺激の伝達や、筋肉の収縮に用いているという証明ができたものと考えたのです。彼はこれを「動物電気」と名付けました。ガルヴァーニは、それまでの研究結果をまとめて、1791年、「筋肉運動による電気の力」(De viribus electricitatis in motu musculari)として発表しました。これは、現在、ボローニア大学のサイトに原書の画像が公開されています。実験風景のエッチング画は、このサイトに公開されていたものです。 この発表は、注目を集め、追試が行われ、今までの静電気とは異なる新しい電気現象として、「ガルヴァーニ電気」と名付けられました。今でも電流計のことを「ガルヴァノメーター」というのは、この名残りです。 |

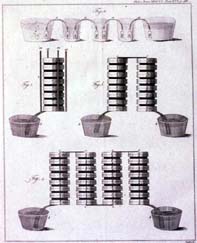

この発想に立ってしまえば、電気が流れるには、蛙の足のような動物体は必要なくて、異なる2種の金属を湿ったものにくっつけて、金属同士を銅線か何かで繋いでやればいい、ということが明らかになるのにそう時間はかかりません。1799年に、ボルタは、銅板と亜鉛板との間に塩水をしみこませた紙を挟んだものを幾つも積み重ねた「電堆」つまり、

この発想に立ってしまえば、電気が流れるには、蛙の足のような動物体は必要なくて、異なる2種の金属を湿ったものにくっつけて、金属同士を銅線か何かで繋いでやればいい、ということが明らかになるのにそう時間はかかりません。1799年に、ボルタは、銅板と亜鉛板との間に塩水をしみこませた紙を挟んだものを幾つも積み重ねた「電堆」つまり、