|

さて、憐れなウシガエルを供養する、その素晴らしい場所を一目みなければ、ということで出かけてきました。場所は、江戸川区にある「法龍寺」というお寺。 <現地まで> 都営新宿線で、新宿駅から約30分、船堀駅で下車します。改札は一つなのでここで迷うことはありません。改札を出ると、南口と北口がありますが、改札を出て左、南口から出ます。(→)

都営新宿線で、新宿駅から約30分、船堀駅で下車します。改札は一つなのでここで迷うことはありません。改札を出ると、南口と北口がありますが、改札を出て左、南口から出ます。(→) (←) 北口に行ってしまうと、計画当初はバブル真っ盛りだったに違いないというような、展望塔がついてるふざけた(?)建物「江戸川区総合区民ホール」がありますので、そっちじゃない方が正解です。

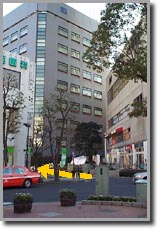

(←) 北口に行ってしまうと、計画当初はバブル真っ盛りだったに違いないというような、展望塔がついてるふざけた(?)建物「江戸川区総合区民ホール」がありますので、そっちじゃない方が正解です。 駅前はロータリーになっており、バスやタクシーがいっぱいいます。タクシーに乗って「法龍寺まで」といえば簡単ですが、もったいないので歩きましょう。10分かかりませんから。左に向かってください。「船堀歯科」というプレートの付いたビルが見えますので(写真でいうと、左端にちょこっと写っているビル)、そこを左に入ります。(→)

駅前はロータリーになっており、バスやタクシーがいっぱいいます。タクシーに乗って「法龍寺まで」といえば簡単ですが、もったいないので歩きましょう。10分かかりませんから。左に向かってください。「船堀歯科」というプレートの付いたビルが見えますので(写真でいうと、左端にちょこっと写っているビル)、そこを左に入ります。(→) (←) 後は、ひたすらまっすぐ進みます。途中、AMPMが見え、一時停止の標識がありますが、構わずどんどん直進してください。(いや、車には気をつけてくださいね。)

(←) 後は、ひたすらまっすぐ進みます。途中、AMPMが見え、一時停止の標識がありますが、構わずどんどん直進してください。(いや、車には気をつけてくださいね。) 今まで直進してきた道がつきあたったところで右に曲がります。(→)曲がってすぐの最初の信号で左に曲がり、後は直進していると右手に保育園が見えてきます。それが法龍寺の運営する保育園です。その先に「法龍寺」の裏門があります。

今まで直進してきた道がつきあたったところで右に曲がります。(→)曲がってすぐの最初の信号で左に曲がり、後は直進していると右手に保育園が見えてきます。それが法龍寺の運営する保育園です。その先に「法龍寺」の裏門があります。墓参りの場合はそこから入ればよいのですが、供養塔を見るためには正門にまわらなければなりません。もう少し直進して、突き当りを右に入ると、目指す「食用蛙供養塔」があります。 |

|||

<到 着!> (←) ついに到着しました!法龍寺。

(←) ついに到着しました!法龍寺。 山門です。なかなか歴史ありそうな門構えになっています。食用蛙供養塔はこの山門外脇にあります。(→)

山門です。なかなか歴史ありそうな門構えになっています。食用蛙供養塔はこの山門外脇にあります。(→)この写真ではカットしていますが、山門前には大きな乗用車が停めてあり、えらい邪魔。そんなこといえた義理ではないけど・・・。 |

|||

|

|

|||

|

(←) これが、「食用蛙供養塔」!・・・・うーん。トタンの壁を背景にして、なんとも地味に立っています。一応花はまだ枯れていないし、それなりに供養はされているのでしょうが・・・。そもそも字が消えかかってるし。(→)もうちょっとドカン、と立っている姿を想像していました。 建立した年でも分らないかと思い、塔の裏を眺めてみると、そっちはもっとひどく欠けていて、「昭和」という字以外なくなってしまっています。 |

|

|

でもよく見ると碑には蛙のマークも入っている!・・・・でもこれも消えかかってるなあ。

でもよく見ると碑には蛙のマークも入っている!・・・・でもこれも消えかかってるなあ。 |

|||

こんな感じでした

|

|||

何か、来歴でもわかるものは、と思って探してみると、昭和50年代に江戸川区が立てた説明用看板が側にありました。全文を引用します。(縦書で読みたい人は、画像をクリックしてください。文字が読める程度まで大きくなります。)

何か、来歴でもわかるものは、と思って探してみると、昭和50年代に江戸川区が立てた説明用看板が側にありました。全文を引用します。(縦書で読みたい人は、画像をクリックしてください。文字が読める程度まで大きくなります。) |

|||

すいません。徳川家康以外名前知りません。大岡先生も、北辰一刀流の剣士も知りません。ごめんなさい。って誰に謝ってんだか。 東京都食用蛙組合はまだあるのかなあ。多分ないだろうな。いや絶対ないな。とするとこの供養塔の管理は誰がすべきでしょうかね? 「史跡」と銘打つくらいだから、やっぱり江戸川区がきちんと保存に乗り出すべきでしょう。珍しいものならもうちょっとねえ。何とかしてください。もう字が消えるのも時間の問題だって。看板だって字が消えかかってるくらいだから。重文指定とかどうでしょう? |

|||