|

さて、では、芭蕉が古池蛙の句を詠んだのは、どこなんでしょうか。先ほど芭蕉の弟子支考の『葛の松原』から、「春を武江の北に閉給へば〜」という部分を引用しましたが、この「武江の北」とは、深川の芭蕉庵を指しています。ということは、この句は芭蕉庵で詠まれたものだということになります。 とすると、問題は、「芭蕉庵はどこにあったか」という点です。  「江戸名所図会」(斉藤長秋著、長谷川雪旦画、1834〜1836刊行)という本の中に、「芭蕉庵」の画が出てきます。どっかで見たような画でしょ?この後に出る芭蕉庵の画はだいたいがこれを下敷きにしていて、どんどん記号のようになっていきますが、その原型がこれ。

「江戸名所図会」(斉藤長秋著、長谷川雪旦画、1834〜1836刊行)という本の中に、「芭蕉庵」の画が出てきます。どっかで見たような画でしょ?この後に出る芭蕉庵の画はだいたいがこれを下敷きにしていて、どんどん記号のようになっていきますが、その原型がこれ。芭蕉が死んだのは1694年ですから、もう死んでから140年ぐらい経っています。芭蕉庵も当然なくなっているわけですが、この本の中に「芭蕉庵旧址」について述べた部分があります。 「活字でなかったので、読むに読めない部分が多く、嘘ばっかり書いているかもしれませんので、ここから引用しない方がいいですよ。恥をかきます。 それはさておき、文中「同じ橋の北」と言っているのは、この前の項の「天王山霊雲院」が万年橋の南となっていたからで、万年橋の北の松平屋敷の中に、古池が残っているというわけです。「杉風(子)」というのは、杉山杉風(さんぷう)という芭蕉の弟子。この人俗称が、鯉屋籐左衛門といって、魚屋をやっていた頃につかっていた生簀が、かの「古池」だと言っていることになります。となると、古池は「魚屋のいけす」だったわけ? いずれにしても、江戸の頃からすでに芭蕉庵は武家屋敷の一部となって、場所が曖昧になっていたようです。 現在はどうでしょう。深川だとすれば江東区。調べてみるとどうも、「芭蕉庵跡」というのがちゃんとあるようです。 さらに(かえるクラブにとって)興味深いことには、江東区にある「芭蕉記念館」には、「芭蕉が愛好した石の蛙」があるというではありませんか!これは行って見てくるしかありません。  都営新宿線の森下から降り、万年橋に向かって歩いていると、右手に芭蕉記念館が見えてきます。今回は、とりあえず記念館を素通りし、先に、芭蕉庵跡の石碑がある「芭蕉稲荷神社」に向かいます。

都営新宿線の森下から降り、万年橋に向かって歩いていると、右手に芭蕉記念館が見えてきます。今回は、とりあえず記念館を素通りし、先に、芭蕉庵跡の石碑がある「芭蕉稲荷神社」に向かいます。前に見た「江戸名所図会」とおり、万年橋のたもと、小名木川と隅田川の合流地点に「芭蕉稲荷神社」があります。写真には撮れませんでしたが、赤いのぼりの後には、古池蛙の句と蛙が描かれた板があります。 狭い境内に入ると、蛙の置き物が目につきます(私だけかもしれません)。芭蕉庵跡の石碑に2体、奥の細道旅立ち300周年記念碑の横に1体、芭蕉生誕350周年記念石碑に1体。あまり珍しいタイプのものではありませんが・・・。 | |||

| 奥の細道旅立ち三百周年記念 | 芭蕉庵跡石碑 | 生誕三五〇周年記念 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

なぜ、ここが「芭蕉庵跡」となったのか、なかなかドラマチックな話が稲荷の由来記に載っていました。

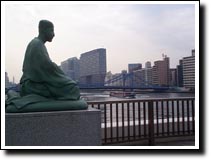

これを読む限りだと、芭蕉記念館にあるという「芭蕉が愛好した蛙」というのは、この大正六年の津波の後に発見された石蛙のようですが、うーん。何を根拠に「これが芭蕉庵の蛙」と判断したんだろうか?? 何となく眉唾な話。 しかも、由来の最後には、「旧跡を移転し江東区において芭蕉記念館を建設」となっているところをみると、今の公式芭蕉庵跡は、さっき通り過ぎてきたあの「芭蕉記念館」ということでしょうか。結構簡単に動かすもんですな。  芭蕉稲荷のすぐそばには、「芭蕉庵史跡展望庭園」というのがあって、大きめの芭蕉像が立っています。周りには、江戸時代の文書に出てきた芭蕉庵の絵が、出典の説明とともにパネルになって飾られており、見晴らしも、小名木川と隅田川の合流地点が一望できて、なかなか壮観。でも蛙度は0。

芭蕉稲荷のすぐそばには、「芭蕉庵史跡展望庭園」というのがあって、大きめの芭蕉像が立っています。周りには、江戸時代の文書に出てきた芭蕉庵の絵が、出典の説明とともにパネルになって飾られており、見晴らしも、小名木川と隅田川の合流地点が一望できて、なかなか壮観。でも蛙度は0。 | |||

何となく万年橋を渡ってみると、欄干のそばに古池蛙の句が書かれたパネルを見つけました。ついでに歩道を見てみると、なんと歩道に蛙の模様が。さすがは古池蛙の地、江東区。

何となく万年橋を渡ってみると、欄干のそばに古池蛙の句が書かれたパネルを見つけました。ついでに歩道を見てみると、なんと歩道に蛙の模様が。さすがは古池蛙の地、江東区。

さて、寄り道はこれくらいにして芭蕉が愛した石蛙を見に行こう。 [ ⇒次を読む ] |

|||