|

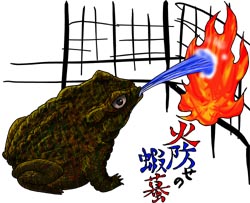

出典ははっきりしませんが、今現在もその所縁の地が残る「大蝦蟇」の伝説があります。場所は港区元麻布。 この、大使館や高級住宅が立ち並ぶ一角に今も、「がま池」と呼ばれる池が残っています。 伝説は、一つではなく、様々なバリエーションがありますが、どれも共通しているのは、(1)この池に大蝦蟇が住んでいて、(2)防火に効験を現した、という点です。いろいろな本に載りながら、その内容は一定しませんし、何が出典になっているのかも明らかではありませんが、港区の教育委員会が出版した、「麻布−その南西部− 港区の文化財 第4集」という本によりますと、大きく2つのパターンに分けられるようです。 一つは長者伝説の流れで、 むかし池のほとりに長者が住んでいた。ある日暮れに1人の小坊主が訪れ、どんな天災地変をも免れるように、池ばかりは埋めないでくれと乞うた。長者は奇妙なことをいうと思いながらも坊主にそばをふるまってやって帰したが、その後、池の底にたまった泥をさらいあげたとき、大きながまが現われた。このがまを下男たちがいじめると、苦しまぎれに、がまはそばを吐き出した。もう一つは、ちょっと怪談じみた雰囲気が漂う旗本屋敷バージョンで、がま池を紹介する本のほとんどは、こちらを採っています。 この土地は江戸時代には、備中(岡山県)川上郡成羽に5千石を領した旗本で、江戸城中で交代寄合役を勤め柳間詰であった山崎氏の屋敷うちであった。代々主税助治正を称したようで、その何代めのときであったか、同家の中間が屋敷内の夜回りに出たとき、池のほとりに大がまが現われ、中間を二人もくい殺した。治正は大そう怒ってがま退治を決意して寝た晩、がまは白衣の老人となって夢枕に立ち罪をわびた上、謝罪の証拠に今後当家の防火に尽くすことを誓った。はたしてその後、文政4年4月2日のことというが、高台下の古川岸に火災が起こって、山崎家あたりまで延焼して来たとき、くだんの大がまが池中から出現して、口から水を吹き、ついに山崎家を守りおおせた。 ほとんどの本が後者を紹介するのは、怪談っぽさもその原因ではあるでしょうが、旗本山崎家の家来であった清水家から、「上の字様」という防火、火傷のお守りを頒布していた時期があり、これが、火を消し止めた蝦蟇の伝説と結びついて、お守りへの信仰が逆に伝説に真実味を持たせるような、相乗効果があるからでしょう。日付等、妙にディテールがはっきりしているのもそのせいかと。 調べた限りで、この伝説がもっとも記された本の中で一番古かったのは、明治35年に出版された「新撰東京名所図会」。 傳へいふ、往年火災あり、此邊類焼、全土烏有に帰せり、獨山崎家恙なし、當時同家の池中に年経たる蝦蟇公の栖むあり、口に水を噴て、猛焔を撲滅せり、蓋し池精なりと、人々奇瑞の思ひを為し、守札を乞ふもの多し、荒唐笑ふべし。  ここではまだ、大きな火事があって、近隣のほとんどの家が焼ける中、山崎家の屋敷だけは無事であったのは、同家の池の中に年を経た蝦蟇がいたおかげである、とされているだけで、家来が殺されたり、白衣の老人になって出てきたりはしません。

ここではまだ、大きな火事があって、近隣のほとんどの家が焼ける中、山崎家の屋敷だけは無事であったのは、同家の池の中に年を経た蝦蟇がいたおかげである、とされているだけで、家来が殺されたり、白衣の老人になって出てきたりはしません。この大筋に、家来が犠牲に、という話や、老人が登場するのは、例えば、篠田鉱造『幕末明治 女百話』なんかがあります。これは、昭和7年に出版されたものですが、幕末、明治を体験した女性にインタビューをして、聞き書きしたものなので、幕末当時、言い伝えられていた内容を比較的正確に反映しているのではと思います。 アノ御池が、俗に『蟇池』といって、蟇の主が棲んでいたと申します。古く江戸時代に、青山火事といって、大火事がありました時まだその頃は旗下の山崎さんの御屋敷で、既に火焔がこの御屋敷をも一舐めと、赤い火焔が、烈風に煽られて、アワヤ焼けんとしたのを、コノお池から、霧雨のように、水を噴き出して、さしもの火事を喰止めてしまったといいます。ソレから誰いうともなく、山崎さんの池には蟇がすんでいる、蟇池だといってしまったんです。火事は「青山火事」だとしていて、青山火事が安政元年の火事であることを考えると、文政4年4月2日という日付は怪しくなってきます。蝦蟇が火事を消し止めるのと、家来が殺され、老人が夢枕に立つのと順番が逆になってますし。 もうちょっとほのぼのした、山崎家バージョンもあります。 半七捕物帖で有名な岡本綺堂の「風俗江戸物語」というエッセイには、こんな話が載っています。 麻布の蝦蟇池(港区元麻布二丁目一〇番)、この池は山崎主税之助という旗本の屋敷の中にありましたが、ある夏の夕暮でした。ここへ来客があって、池に向かった縁側のところで、茶を飲みながら話をしていましたが、そこへ置いてある菓子器の菓子が、夕闇の中をふいふいと池の方へ飛んでゆきます。二人は不思議に思って、菓子の飛んでゆく方へ眼をつけますと、池の中に大きな蝦蟇がいて、その蝦蟇が菓子を吸っているのでした。主人主税之助はひどく立腹して「翌日は池を替え、乾かしてしまう」と言いました。菓子を取られたくらいで腹を立てる主税之助も主税之助ですが・・・。ここには、家来が殺された話も、火事を防いだ話すら出てきません。 これらを読んで想像するに、(1)山崎家には古い池があって、大きな蝦蟇が主だと信じられていた (2)何らかの火事で山崎家が無事だったことがあった (3)火事に遇わなかった山崎家がお守りを出すと、結構な人気になった (4)徐々に池の主とお守りとが結び付けられて、尾鰭をつけて語られるようになった、という流れなのではないでしょうか。まあ、伝説は尾鰭がついていた方が話として面白いものです。 しかし、この麻布の伝説の最も重要なポイントは、この山崎主税之助屋敷内にあった「がま池」と、防火・火傷のお守り「上の字様」の痕跡が、今現在も残っているというところにあります。我がかえるクラブとしては、これを無視するわけには行きません。まず、「がま池」の歴史を見てみましょう。 [ ⇒次を読む ] |