当初、山崎家から出していたのか、清水家から出していたのかはわかりませんが、明治に入ってからは、清水家が出していたのは間違いないようです。ただ、もともとがま池の水を使うところが効能の基本であったはずなのに、がま池が渡辺家の所有になり、清水家がここの水を使えなくなってからは、上の字様もただの井戸水で書かれるようになったとか。そうなってからも売り上げはかなりあったようです。

この辺りの事情は、先ほどから何回も引用しています、篠田鉱造「幕末明治 女百話」に詳しく出ています。

上の字さまの繁昌

この上の字さまについて、お話がありますんで、山崎家の御家来で、清水さんというのは、御維新後は東町の、山崎さんのお長家だったそこに住んでおいででしたが、諸方から上の字のお札を貰いに来てどうにもしようがない。本統をいえば、蟇池の水を、八月の幾日かに汲んで、ソノ水を種に、上の字のお札をかくんですが、蟇池を身売されて、渡辺さんのものとなってしまい、一々お池の水を貰いにいけないンですから、井戸水で胡魔化していても、年々為替で貰いによこすお客様が、判で押したように極っていましたので、こんな旨い事はないもんですから、後々までも、発送していました。この清水さんの御子息が、鉄ちゃんと仰しゃって、帝大へ入った仁ですが、帝大の法科を卒業するまで、この上の字様の、お札の収入で、学費がつづいたと申します。お札といっても馬鹿になりません。

モトをいえば、蟇池の精の夢枕に立った火を防ぐ約束が、イツカ火傷のお札となって、上の字がついているもンですから、上の字様のお札となって、火傷した時に、スグ上の字さまで撫でると、火傷が癒るといわれるようになって、大変用い手が殖えて来たんですね。

清水の鉄ちゃんがよくそういっていられました。『ありがたいことにこのお札が今に効いて、諸国から注文が来るから、私はこれで大学の卒業ができるが、ただ勿体ないような気もするよ。井戸の浄い水でやっているが(後には水道の水になってしまったようでした)これでも大したものだ』とよく話してでした。

後に鉄ちゃんは大学を卒業して、第百銀行へ入り、大層出世をなさいました。支配人となって夭死をされましたが、蟇池の由来と、上の字さまのお札は、古い方は御存知でしょう。近頃上の字さまのお札を、麻布日ヶ窪の末広神社から出していると聞きました。

清水の鉄ちゃんの大学の学資になるくらいですから、結構な額が売れていたわけです。引用した最後の部分で「近頃上の字さまのお札を〜」という近頃は、篠田鉱造が聞き書きした当時のことでしょうから、おそらく大正末期か昭和の初めだと思われます。前掲の「港区の文化財」では、お札を末広神社で扱うようになった年を昭和2年としています。

末広神社は、太平洋戦争中に、竹長神社というところに合併され、お札もその頃には既につくっていなかったとのこと。上の字様は戦前でなくなってしまったのでした。

この竹長稲荷が現在の「十番稲荷神社」です。

十番稲荷は、昭和50年代に、地元の人の要望等から蛙のお守りを復活させています。ただ、今は火傷等のお守りではなく、無事カエル系語呂合わせお守りになっているよう。

上の字様の現在を確認しに、麻布の十番稲荷へ行ってまいりました。

上の字様の現在を確認しに、麻布の十番稲荷へ行ってまいりました。

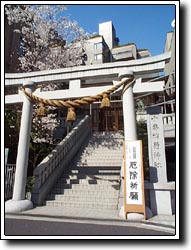

十番稲荷は、がま池と同様、都営大江戸線の麻布十番駅からすぐのところにあります。大通りに面して、ビルの谷間にある近代的な佇まいの神社。

七福神巡りといって、七福神のそれぞれが祀ってある堂を巡る巡礼がありますが、ここ十番稲荷は、普通は七福神巡りに入らない、「宝船」の巡礼場所となっています。

七福神巡りといって、七福神のそれぞれが祀ってある堂を巡る巡礼がありますが、ここ十番稲荷は、普通は七福神巡りに入らない、「宝船」の巡礼場所となっています。

|

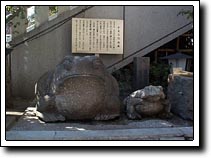

ちょっと分かり難い場所に、石でできた二体の蝦蟇像があります。「十番稲荷神社」の標識の裏、階段脇のところ。まだまだ新しそうな色合いですが、その姿は非常に堂々としていて、ご利益がありそう。

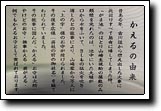

由来の看板もありました。

昔ある年、古川辺から燃え出した火事に此辺りすべて烏有に帰してしまった時、「がま池」のほとり山崎主税助の屋敷のみ類焼を免れたのは、池中にいた大蛙が口から水をふいて、さしもの猛火を吹き消したとの故事により、山崎家から万人に「上の字」様のお守が授けられました。

その後末広様(当社の前の御社名)を経てわけられていました。

その故事に因んだ「かえる」お守は火防・やけどのお守・無事かえる・若がえる・何でもかえるお守として貴ばれております。

|

「何でもかえるお守」というのはちょっと節操がなさすぎるような気がします。が、蛙の御利益は広くて深い!かえるのお守りを手に入れて、幸福をつかもう!ということで、社務所に行ってみると、あるはあるは。かえるのお守りがざくざく。残念ながら財布の都合で、頂くのはつぎの三点のみにしました。

|

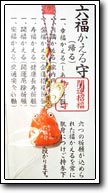

「六福かえる守」

蛙型の鈴のお守り。幸福かえる、円満かえる、金福かえる、寿福かえる、開福かえる、安福かえる、で六福かえるということだそうです。

|

「かえる文鎮」

これはお守りではありません。文鎮として立派に役を果たしそうなずっしりとした重量感があって、背中には「十番稲荷神社」の文字が浮かび上がっています。

|

「かえる御守」

オーソドックスな形のお守り。かえるの絵がいいなあ。

お守りを入れてくれた袋も一緒に撮影。

|

3点ともそれぞれ袋に入れてくれるのですが、その袋には、赤字で「上 十番稲荷神社」と書かれています。

麻布の大蝦蟇伝説。現在もしぶとく生き残っている、ということを確認した所で、今回のレポートは終了。長々とお付き合い、ありがとうございました。

|